東京都内に330もある島――その中でも無人島の歴史についてお届けする本連載。4回目となる今回の島は「沖ノ鳥島」。案内人は、ライター・エディターの大石始さんです。

日本最南端の島

都心から1740km、小笠原諸島の父島から南へ910km、沖縄から1100km。あらゆる島から隔絶された海域に、日本の領土では最南端となる島・沖ノ鳥島は浮かんでいます。

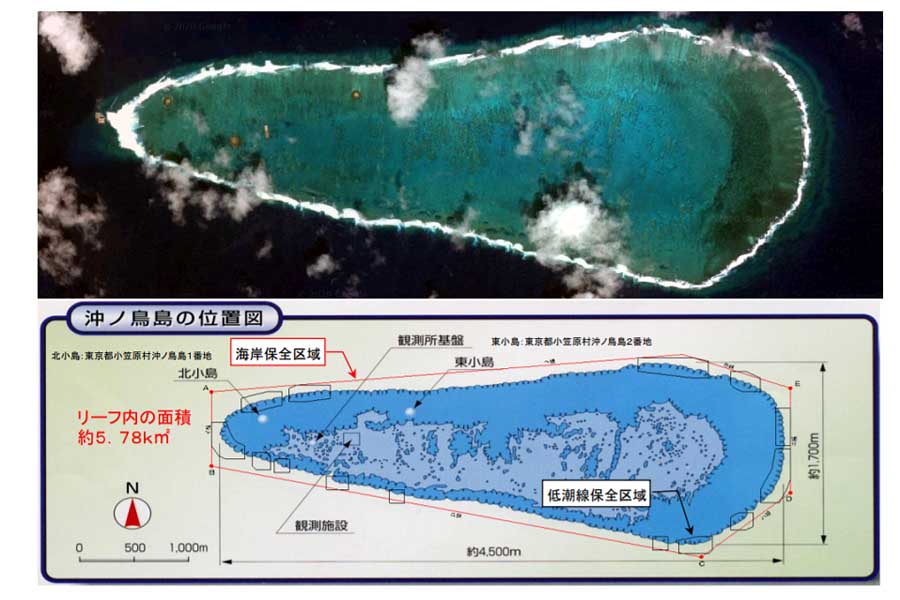

沖ノ鳥島は周囲11kmのサンゴ礁のなかに北小島と東小島という岩礁がふたつ顔をのぞかせているだけの小さな島で、1931(昭和6)年に「沖ノ鳥島」という島名が付けられました。

沖ノ鳥島は宮崎県沖を北端とし、パラオ付近を南端とする全長約3000kmの海嶺(かいれい。海底の山脈)、九州・パラオ海嶺の上に浮かんでおり、この海嶺唯一の島とされています。

日本の面積より大きな排他的経済水域

極めて小さな島ではあるものの、沖ノ鳥島の重要性について東京都の産業労働局のウェブサイトでは、

「我が国の国土全体の面積(約38万平方キロ)を上回る約40万平方キロもの排他的経済水域をもつきわめて重要な島」

と説明されています。

排他的経済水域とは領海の外側にあり、沿岸から200カイリ(370.4km)以内の水域のことで、天然資源の開発や管理などについての主権的権利や海洋汚染規制などの権限が、沿岸国に認められています。

2005(平成17)年度の、小笠原島漁業協同組合による漁業操業の実績や都の調査指導船「みやこ」の調査結果によると、沖ノ鳥島周辺海域には

・ビンナガ

・クロカジキ

・キハダ

・メカジキ

など、さまざまな魚が生息しているほか、コバルトやマンガンといった貴重な海洋鉱物が眠っているとも考えられています。

沖ノ鳥島が水没すると広大な排他的経済水域も失われてしまうため、1987(昭和62)年からは護岸の設置などの保全工事が実施。現在では頑丈な波消しブロックとコンクリートが荒波から島を守っています。

漂着者がいた記録も皆無

この沖ノ鳥島に居住者はいません。

16世紀にはスペイン船が島を発見し、パレセベラなどの名を付けましたが、あまりに小さな島だったこともあって定住を試みた人物は皆無。

この連載で取り上げてきた他の島のように、漂着者がいたという記録も残っていません。

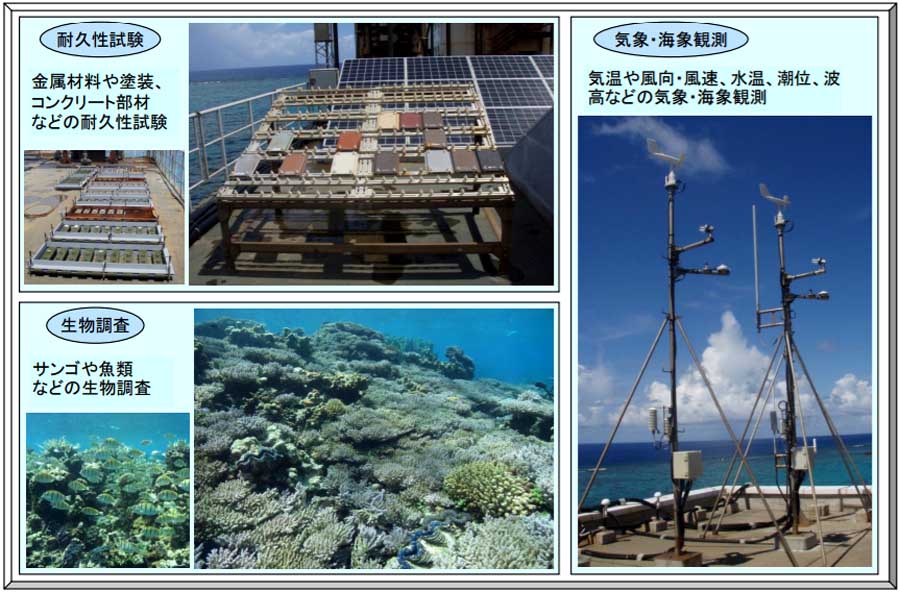

ただし、サンゴ礁のなかには観測施設が建っており、毎年台風シーズンを避けた6月と2月にはさまざまな試験や観測が行われています。

沖ノ鳥島は国内で唯一の熱帯気候の島ということもあり、金属材料や塗装、コンクリート部材などの耐久性試験、気温や風向・風速、水温、潮位、波高などの気象・セイウチ観測、サンゴや魚類などの生物調査が行われています。

到着に丸3日

横浜を中心とした地域情報サイト「はまれぽ.com」の記事「日本の最南端『沖ノ鳥島』を管理する、鶴見区の京浜河川事務所ってどんなところ?」によると、九州の門司港から約2000tの母船で出発し、片道3日をかけて沖ノ鳥島に到着すると、10日間をかけてさまざまな試験・調査を行うといいます。

この10日間だけ、沖ノ鳥島は有人島となるわけです。

なお、鉄筋3階建ての観測施設は満潮時にも水没しないよう架台の上に立てられているものの、建設されてから30年近い歳月がたっているため、老朽化が進行。

現在、総工費130億円をかけた建て替え工事が進められています。

南約380kmの海域にマアナゴの産卵場所

都心から1740kmも離れた孤島というと、私たちの生活に無縁の場所というイメージを持つ方もいるかもしれません。

しかし2012年には水産総合研究センターの調査によって、沖ノ鳥島の南約380kmの海域に、とある海水魚の産卵場所が存在していることが判明しました。それがすしや天ぷらの食材としても知られるマアナゴ。

マアナゴの産卵場所はそれまで謎とされてきましたが、2008(平成20)年に同海域でマアナゴの仔魚(しぎょ。魚の幼生)を採取。付近の海底山脈の上が産卵場所であることが特定されました。

近年、マアナゴの漁獲量は半減しており、ウナギに比べると養殖技術が完全には確立されていません。そのため、マアナゴの産卵場所が判明したことは重要な意味を持っています。

私たちの食卓と沖ノ鳥島周辺の海域が突如つながってしまったわけで、大変おもしろいケースといえるでしょう。

●参考資料:

「知っていますか?沖ノ鳥島の秘密」(東京都)

「日本最南端の島 沖ノ鳥島の保全」(国土交通省水管理・国土保全局海岸室)

「日本の最南端「沖ノ鳥島」を管理する、鶴見区の京浜河川事務所ってどんなところ?」(はまれぽ.com)

「マアナゴ、産卵場所は沖ノ鳥島の南380キロ 水産総合研究センターが発見」(日本経済新聞)