食– category –

-

カフェー飯まで存在した!戦前の海水浴グルメ

明治時代にブームとなった海水浴。そして海水浴といえば、海の家や売店で食べる、焼きそばなどのさまざまなグルメ。戦前の海水浴グルメにはどのようなメニューがあったのでしょうか?食文化史研究家の近代食文化研究会さんが解説します。 【明治時代に海水... -

吉原の馬肉店は24時間営業だった!なぜ桜鍋(馬肉のすき焼き)は深川と吉原の名物なのか

東京伝統の馬肉のすき焼き=桜鍋。現在も深川や吉原に老舗がありますが、戦前も桜鍋といえば、深川と吉原の名物でした。なぜ馬肉店は深川と吉原に多かったのでしょうか?そしてなぜ、吉原の馬肉店は24時間営業だったのでしょうか?『串かつの戦前史』に お... -

文明開化の味「あんパン」。そのルーツは欧米ではなく中国にあった?!

明治時代初期に発売され、全国的なヒット商品となった木村屋總本店のあんパン。欧米文化が流入した際に発明された「和洋折衷」文化の象徴とされるあんパンですが、実は当時の欧米文化とは関係のないものでした。意外なそのルーツを食文化史研究家の近代食... -

野口英世が通った東京一の牛丼屋。その意外な具材とは?

明治30年、学生時代の野口英世は、東京一と評判だった本郷の牛丼店に通っていました。その牛丼の具材は、現在の牛丼の具材とは全く違っていました。著書『牛丼の戦前史』において牛丼の起源および歴史を明らかにした、食文化史研究家の近代食文化研究会さ... -

江戸時代の天ぷらは”メッキ”をしていた!? 衣と天つゆが変わった理由に迫る

江戸時代の天ぷらは、衣の小麦粉、天つゆ、タネの魚介類にいたるまで、様々な点において現在の天ぷらとは異なっていたようです。銀座の老舗天ぷら店天國(てんくに)の二代目店主、露木米太郎の話などをもとに、食文化史研究家の近代食文化研究会さんが江... -

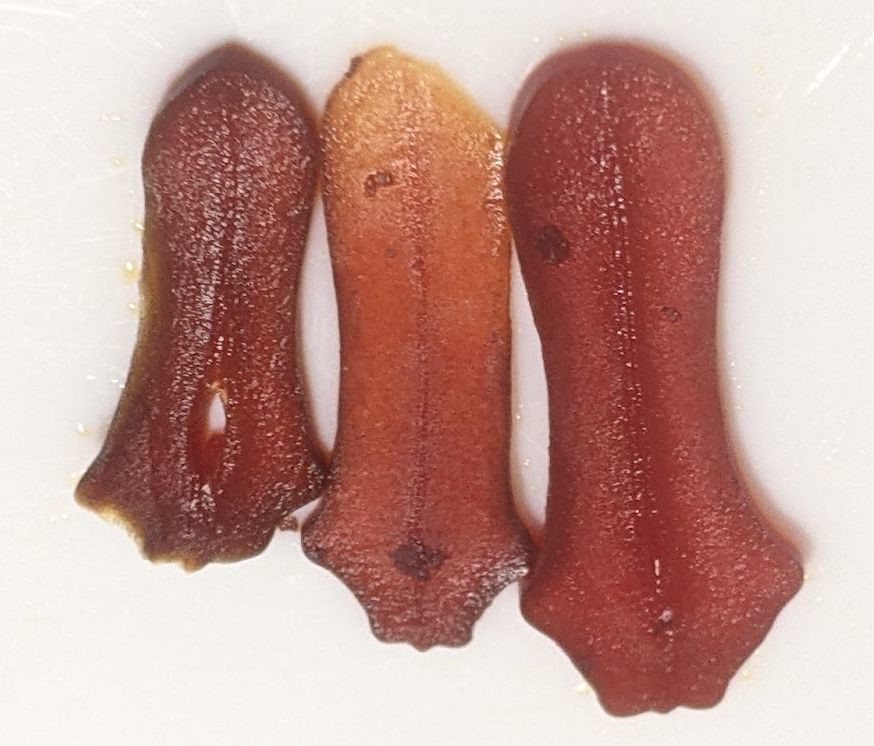

誰が名付けた福神漬?名前の由来と不思議な形をした具の正体に迫る

カレーのお供として有名な福神漬。東京上野の老舗酒悦が生んだこの漬物には、なぜ「福神」という名前がついているのでしょうか?そして福神漬には、見慣れない野菜が入っています。剣(つるぎ)の形をした、なた豆です。なぜ福神漬にはなた豆が入っている... -

腐らない漬物は幕末の発明品!「福神漬の缶詰」のルーツは徳川幕府にあった!?

カレーのお供として有名な福神漬。東京上野の老舗酒悦が生んだ福神漬は、非常にユニークな製法で作られています。しかもそのノウハウは徳川幕府の遺産。明治時代に戦争によって全国に広まった福神漬は、もともと戦争のために生まれた漬物でした。数奇な運... -

明治時代の銀座に現れたカツサンド。実はフランス料理だった?

日本ではじめてカツサンドが登場したのが、明治時代末の銀座。しかもそれはフランス料理だというのです。同じく戦前の銀座に現れたミラノ風カツレツ、スパゲッティ・ナポリタンもフランス料理。銀座を通じて流入したフランス料理文化について、『串かつの... -

天ぷら店がカウンター形式になったのはいつから?きっかけは第一次世界大戦だった。

東京の高級な天ぷら店は、カウンター越しにお客様の目の前で天ぷらを揚げて、アツアツをその場で出すカウンター形式の店が多いようです。ところがこのカウンター形式の店、天ぷらが登場してから150年ほど経って現れた比較的新しい店舗形式。なぜ、そんなに... -

なぜにぎり寿司は二個セットで注文するのか?寿司職人が告白した意外な理由とは

東京の寿司店の中には、二個セットでのみ注文をうける店があります。なぜ二個セットなのでしょうか?著書『牛丼の戦前史』https://www.amazon.co.jp/dp/B07XD81W7Qで寿司屋台とトロの近代史、寿司が重要な役割を果たす志賀直哉の小説『小僧の神様』の食文...